Hujan Kritik untuk Draf RUU Masyarakat Adat Versi DPR

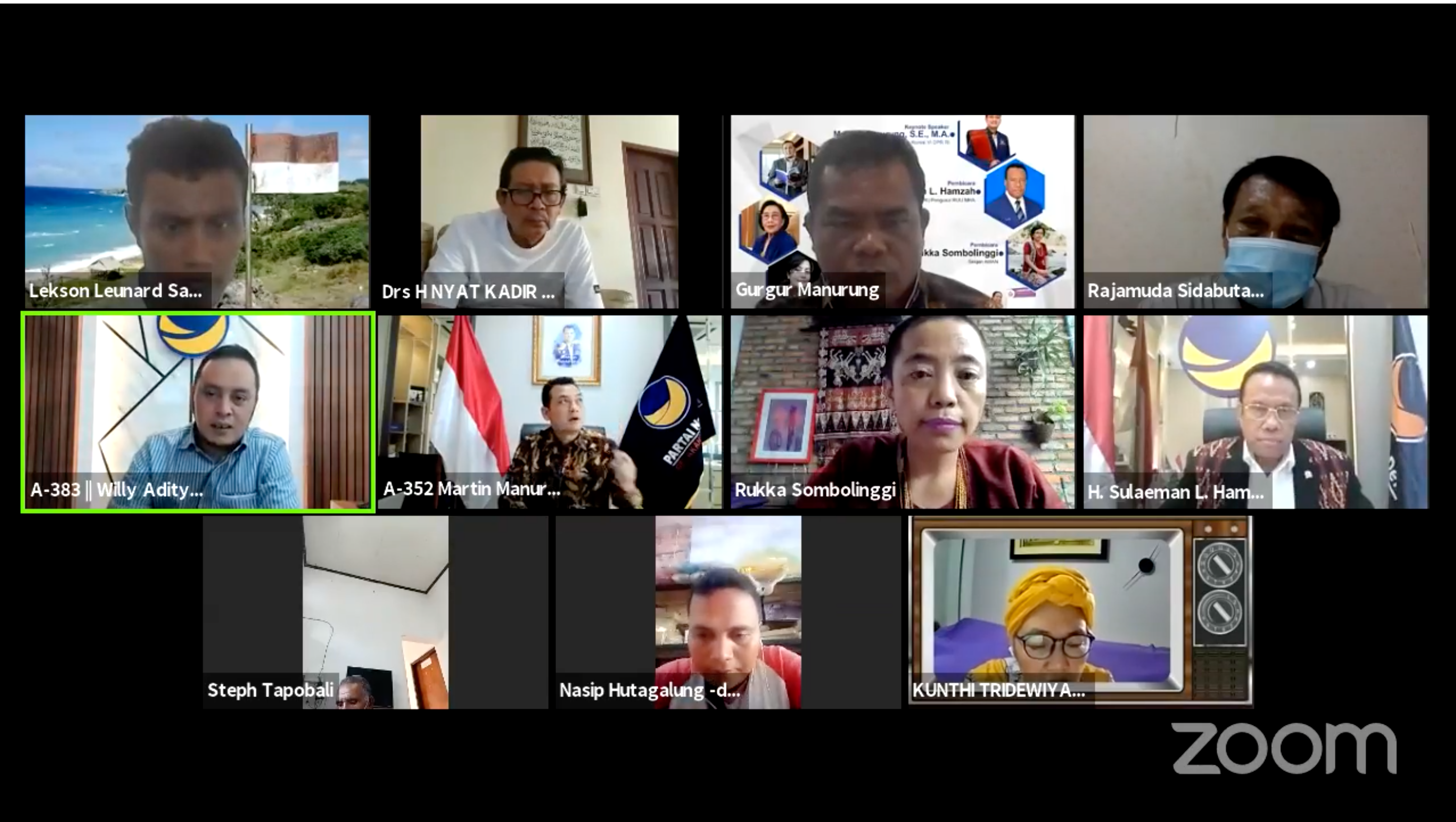

19 Maret 2021 Berita Budi BaskoroBanyak kritik atas substansi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) versi DPR yang mengemuka, dalam Webinar Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat (Hukum) Adat sebagai Hak Inisiatif DPR. Kritik datang dari partisipan webinar, usai pemaparan yang disampaikan koordinator pengurus RUU ini, Sulaeman L. Hamzah dalam webinar yang digelar Fraksi Nasdem dan Martin Manurung Centre, Rabu (17/3/2021). Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan beberapa kritik. Ia mengatakan, prosedur pengakuan Masyarakat Adat dalam RUU Masyarakat Adat (draf versi DPR) saat ini, jauh lebih sulit dari prosedur yang diatur dalam kebijakan sektoral saat ini. Disebutkan, penetapan Masyarakat Adat dilakukan Menteri Dalam Negeri. Bagi Erasmus, aturan sektoral di Kementerian LHK atau ATR saja, yang menyebut pengakuan Masyarakat Adat melalui Perda dan SK Kepala Daerah, sulit diterapkan. “Dengan prosdur demikian saja, tidak mudah dikerjakan. Apalagi kalau prosedur pengakuan itu mengatur hal yang lebih sulit lagi, yaitu harus ditetapkan oleh menteri,” tukas Eras. Lalu, ia menyentil RUU ini yang belum mengatur penyelesaian konflik sebagai akibat dari bekerjanya doktrin penguasaan negara atas wilayah adat. Eras tegaskan, rancangan ini perlu mengakomodasi prosedur penyelesaian konflik penguasaan. “Jika tidak, UU ini ketika ditetapkan hanya berguna untuk 20% Masyarakat Adat di seluruh Indonesia. Karena 80% nya berada dalam konflik,” tulis Eras melalui kolom chat room. Kemudian, ia mengkritik sektoralisme kebijakan yang mengatur pengakuan Masyarakat Adat selama ini. Ia menyitir kasus wilayah adat Kajang seluas 23 ribu hektar, tapi hak yang diakui hanya 300 hektar melalui hutan adat. “Setiap kementerian sektoral punya mekanisme sendiri dalam melakukan pengakuan. Karena itulah, selama ini pengakuan yang terjadi menghasilkan pengakuan yang parsial, sehingga wilayah adat itu terkotak-kotak.” “Lalu bagaimana status hukum dari wilayah adat Kajang yang seluas 2.700 hektar? Hal-hal semacam inilah yang harusnya disikapi oleh Rancangan Undang-Undang ini, dengan mengambil sikap memberikan pengakuan yang holistik, memutus sektoralisme, dan mendesain prosedur pengakuan yang lebih sederhana dari yang selama ini ada. Bukan malah mengatur prosedur yang lebih sulit,” urai Eras. Terakhir, pria asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini mempertanyakan soal Bab Evaluasi dalam draft RUU sekarang, yang selama ini sudah ditolak oleh Masyarakat Adat. “Saya mau bertanya kepada Pak Sulaiman dan Pak Willy soal ini. Mengapa bab ini tetap ada Meskipun sudah berkali-kali diusulkan untuk dihapus?” “Sangat penting untuk menghapus bab tentang evaluasi itu. Kayaknya rancangan ini dibangun dengan cara pikir bahwa pengakuan itu dianggap sama dengan izin, sehingga bisa dievaluasi dan bisa dihapus,” lanjut Eras. Direktur Politik PB AMAN, Abdi Akbar menambahkan. “Saya perhatikan isi pasal-pasalnya masih sama dengan periode lalu. Sementara RUU Masyarakat Adat ini bukan termasuk RUU yang dilanjutkan proses pembahasannya (carry over). Artinya RUU Masyarakat Adat ini harus dibahas dari awal. Mohon penjelasannya Pak.” Pakar hukum agaria, Universitas Gadjah Mada, Prof Maria SW Sumadjono, sebagai pembicara salah satu pembicara dalam webinar ini pun mempersoalkan sektoralisme pengaturan Masyarakat Adat. Dia kata, ada konflik norma antara lembaga negara, yang menyebabkan banyak terjadinya konflik agraria di masyarakat. Menurut Maria, RUU ini masih melanggengkan sektoralisme itu karena tidak menyebut secara jelas di mana tanah ulayat, hak Masyarakat Adat. “Apakah dalam RUU ini dinyatakan bahwa hak ulayat itu merupakan satu karakter, entitas, di samping ada tanah negara, hutan negara. Tanah hak, hutan hak, tempanya ulayat masyarakat hukum adat itu di mana? Saya nggak baca itu dalam RUU-nya. Ini melanggengkan sektoralisme.” Ia juga menyoroti rumitnya pengaturan prosedur pengakuan masyarakat hukum adat, hingga ke Menteri Dalam Negeri itu. Menurut Maria, tidak semua Masyarakat Adat harus diatur dengan ketetapan. “Pengakuan itu sudah selesai. Yang belum selesai adalah pengadministrasiannya. Jadi janganlah yang namanya pengakuan itu dibesar-besarkan dan itu menjadi hambatan utama. Kewajiban negara mengakui. Hak masyarakat untuk diakui,” kata Maria. Jadi, lanjut dia, yang namanya pengakuan tak harus selalu melalui sebuah panitia. Maria bilang, penetapan tidak tidak harus datang dari pemerintah, melainkan juga bisa self identification dari Masyarakat Adat itu sendiri. Ia menyebut, yang memerlukan pengakuan adalah terkait adanya kepentingan publik dan privat (perdata) sekaligus di wilayah masyarakat hukum adat. Maria pun menekankan, pengakuan terhadap maysarakat adat, bukan penetapan yang konstitutif. Ia merupakan suatu pengakuan yang sifatnya deklarator. “Hanya mengumumkan saja. Tidak perlu pakai perda.” Ia menyebut, pasal 67 UU Nomor 41 tentang Kehutanan tahun 1999 yang mensyaratkan keberadaan perda terus dilanggengkan oleh berbagai peraturan lainnya. Menurut dia, seharusnya perda satu saja di tingkat provinsi untuk mengatur hal-hal umum mengenai Masyarakat Adat dan hak-haknya. “Untuk mengakui keberadaan cukup SK Bupati. Cukup SK pengakuan dan subjenya. Kalau lintas kabupaten ya SK Gubernur. Tidak harus menteri.” Selanjutnya, Maria menyoroti ketentuan soal penghapusan masyarakat hukum adat. Menurutnya, hapusnya masyarakat ada dimungkinkan karena dinamika internal masyarakat itu sendiri, atau karena faktor alam. Ia pun lalu mengkritik ketentuan bahwa MHA yang telah memperoleh penetapan saja yang berhak atas perlindungan. “Kalau yang tidak ditetapkan, terus nggak berhak atas perlindungan? Apa tidak bertentangan dengan konstitusi? Negara wajib melindungi segenap warga negara tanpa terkecuali.” Senada dengan semua kritik di atas, Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN, menambahkan pentingnya ada sebuah lembaga independen, untuk menghindari sektoralisme dalam pengaturan Masyarakat Adat. “Kalau kemudian akan diletakkan di bawah satu kementerian atau lembaga di bawah kementerian, akan terjebak lagi-lagi pada sektoralisme. Maka untuk itu memang harus satu lembaga nasional yang independen, seperti janji Presiden Jokowi, namanya lembaga yang permanen dan independen, untuk mengurus Masyarakat Adat, menjadi jembatan antara Masyarakat Adat dan negara.” Rukka juga menambahkan soal hak perempuan yang penting untuk ada dalam RUU Masyarakat Adat, menurutnya hak Perempuan Adat bukan hanya akan membantu negara, tapi juga akan membantu Masyarakat Adat untuk melakukan reformasi di tingkat internal. “Kita tahu betul bahwa masih banyak praktik dan nilai tradisi yang memang meminggirkan perempuan. Dan ini membantu kami jika hak perempuan disebut secara eksplisit dalam UU ini” ungkapnya. Menghadapi kritik bertubi-tubi soal substansi Masyarakat Adat itu, Sulaeman L. Hamzah hanya mengklarifikasi bahwa RUU ini merupakan kelanjutan, carry over. “Kemudian dalam perjalanan, Baleg juga mengakomodir dengan carry over, dari draf yang sudah ada, dibahas ulang, diperkaya lagi oleh anggota Baleg yang ada sekarang,” jelasnya. Ia menyatakan draf yang ada itu tidak berarti akan menjadi undang-undang. “Kita masih ada tahap berikutnya lagi, setelah paripurna akan dibahas dengan pemerintah. Butuh diskusi dan sebagainya. Masukan yang berharga dalam diskusi ini, dan juga dari pembicaraan yang berkembang. Kami berharap juga tetap kita bersama-sama mengawal,” jelas dia. Senada disampaikan Ketua Panitia Kerja RUU ini, Willy Aditya, Menurut dia, RUU ini harus digolkan dulu oleh DPR. “Ketika disahkan di Paripurna sebagai hak inisiatif DPR, maka kemudian kita kirim ke pemerintah. Lalu Presiden akan menurunkan Surat Presiden (surpres) dan DIM (Daftar Inventaris Masalah)-nya. Baru kemudian kita tarung lagi di sana bicara substansi,” ucap Willy. **Budi Baskoro